O isolamento para reduzir a mortandade provocada pelo coronavírus levou à paralisação das economias e à necessidade de os governos intervirem para, em primeiro lugar, salvar os mais pobres. Como, nesse mundo tão desigual em que vivemos? Uma resposta em três capítulos. O primeiro, em três partes, foi publicado neste blog, na semana passada. O segundo sairá em duas partes, a primeira, já publicada; esta é a segunda.

CAPÍTULO 2 – A ajuda à pobreza nos EUA, o país dos muito ricos

Parte 1 – Em termos percentuais, não cai. Em números absolutos, aumenta.

Se persistirem as tendências recentes, o número de pobres nos EUA, nesta crise, se elevará em 10 milhões de pessoas

Tomando o dólar como medida, que é o critério mais usado, os EUA são o país mais rico do mundo e o que tem os ricos mais ricos. Seu PIB, a riqueza gerada anualmente, é de 21,4 trilhões de dólares, contra 14,3 da China, 5,1 do Japão, 3,8 da Alemanha, 1,8 do Brasil. Na lista dos bilionários em dólar, os americanos têm 614 pessoas; a China, 389; o Brasil, 45. Na lista dos 10 maiores bilionários, só dois –-um francês e um espanhol – não são americanos. Os EUA têm oito: Jeff Bezzos, dono da Amazon, a gigante da internet, com US$ 113 bilhões, o maioral; Bill Gates, da Microsoft, o segundo, com US$ 98 bilhões; Warren Buffet, da Berkshire Hathaway, um fundo de investimentos, com US$ 67,5 bilhões; Mark Zuckerberg, da Facebook, com US$ 54,7 bilhões; Larry Ellison, da Oracle, com US$ 59 bilhões; e os três Walton, donos da Walmart, a cadeia de supermercados – Jim, Alice e Robson Walton –, com pouco mais de US$ 54 bilhões cada um.

Os EUA são também um exemplo na luta inicial dos povos contra o colonialismo – derrotaram o Reino da Inglaterra na guerra de independência, pela formação de um país soberano (1776-1783).

Só para lembrar, a nação americana é também uma das precursoras na luta pelo princípio da igualdade racial. (Mas, não a primeira, como bem diz a Wikipedia: “Após uma revolta de escravos, em 1794, o Haiti tornou-se o primeiro país das Américas e, talvez, do mundo a abolir a escravidão”.). Entre 1861 e 1865, o país foi palco de uma guerra civil sangrenta. Foram mais de 600 mil mortes, quando o Norte industrialista e baseado no trabalho assalariado, pegou em armas contra o Sul das grandes fazendas apoiadas no trabalho escravo de milhões de negros, cujos antepassados foram caçados como bichos na África. Pode-se dizer que a Guerra Civil americana reafirmou no país os princípios básicos da Revolução Francesa (1789-1799), de que todos os homens são iguais, independentemente da raça ou da cor da pele.

A despeito de os americanos serem iguais do ponto de vista político e jurídico, na prática, nas condições de sua vida social, especialmente as de trabalho – no qual uns são patrões e outros são assalariados –, as diferenças são brutais. Isso pode ser visto, por exemplo, nos programas do governo americano para o combate à pobreza extrema, situação na qual o cidadão não tem dinheiro suficiente para comprar o que comer. Tome-se por exemplo o mais antigo desses programas, o do Food Stamps, tíquetes do governo distribuídos aos pobres para a compra de alimentos essenciais. Ele surgiu no auge da crise da “Grande Depressão”, o período entre 1929, o ano da quebra da Bolsa de Nova York, e 1939, o ano de início da II Guerra Mundial. E as circunstâncias de sua criação ilustram bem uma das dificuldades essenciais da sociedade capitalista sob a qual vivem os americanos.

Os anos 1920 tinham sido de extraordinário crescimento da economia do país. Os EUA ficaram praticamente afastados da I Guerra Mundial, de 1914 a 1919, só ingressando no conflito em sua fase final. E com a vitória da revolução comunista na Rússia, em 1917, tornara-se, para a chamada civilização ocidental e cristã, o exemplo de desenvolvimento sob o capitalismo, com a urbanização e o crescimento espetacular da produção de automóveis e de eletrodomésticos. Na década, a população americana cresceu quase 20%, para 126 milhões de pessoas; e a produção industrial do país chegou a 42% do total mundial.

A bolsa de valores era um dos grandes instrumentos para o financiamento dessa expansão e para a distribuição de lucros e dividendos. E o valor das ações foi batendo sucessivos recordes. Como se sabe há muito tempo, no entanto, a criação de riqueza vem do trabalho e não é a emissão e a troca de ações nas bolsas de valores e nem mesmo a emissão de moeda pelos bancos centrais dos países modernos que cria riqueza. E assim, numa quinta-feira, 24 de outubro de 1929, os investidores em ações se deram conta de que a disparada dos valores de seus papéis na New York Stock Exchange não tinha amparo na realidade: em vez de continuar subindo, os preços das ações despencaram. Uma solução imediatista, de uma trinca de donos dos grandes bancos, Chase, Citi e Morgan – de comprar ações da US Steel por preço na contramão da tendência de queda – não durou horas. E o país foi além da recessão: entrou em depressão, a recessão prolongada da qual só emergiu com sua entrada na II Guerra Mundial, dez anos depois. Com a recessão veio o desemprego nas cidades. E a fome. E um paradoxo: havia superprodução agrícola e os trabalhadores urbanos desempregados, sem salário, sem dinheiro para comprar alimentos, não tinham o que comer.

Uma primeira solução do governo americano foi pagar aos agricultores para enterrarem suas colheitas e matarem seus animais, a fim de reduzir os estoques e elevar os preços para que o mercado voltasse a funcionar normalmente. O absurdo político da proposta conduziu ao projeto dos food stamps. A Federal Surplus Commodities Corporation (FSCC), uma agência criada pelo governo de Franklin Delano Roosevelt, eleito em 1933 prometendo um “New Deal”, um novo acordo social, passou a comprar os alimentos sem mercado e a distribui-los diretamente entre os necessitados por um preço baixo ou mesmo de graça. Como a iniciativa alterou o funcionamento normal dos mercados, pois prejudicou os atacadistas e vendedores de alimentos em geral, o governo reintroduziu a intermediação dos comerciantes, com os tíquetes. Os trabalhadores identificados pelo governo como pobres ameaçados pela fome os recebiam e pagavam suas compras de mantimentos e produtos agrícolas com esses papéis, que podiam ser trocados pelos comerciantes por dólares nos bancos oficiais. Esse programa funcionou durante 10 anos e tirou da fome um número estimado em 20 milhões de americanos até que foi descontinuado em 1943, quando o estímulo da II Guerra reacendeu a economia americana e reduziu o desemprego.

Com a guerra deflagrada pelo Eixo nazifascista – Alemanha, Itália e Japão – os americanos se viram em aliança extraordinária com os comunistas: com os russos na Europa, contra os alemães; e com os chineses, na Ásia, contra os japoneses. Os russos tiveram sua primeira grande vitória na guerra no início de fevereiro de 1943, em Stalingrado, cidade que o exército alemão tinha cercado em julho do ano anterior. E, na contraofensiva, se dirigiram para Berlin.

Já em janeiro de 1943, diante da perspectiva de derrota dos alemães ingleses e americanos, através de seus dirigentes Churchil e Roosevelt, discutiram, em Casablanca, no Marrocos, a presença dos EUA com um desembarque de tropas na frente de guerra na Europa. O avanço russo em direção a Berlim levou à definição da operação: em agosto daquele mesmo ano o plano do desembarque foi acertado em Quebec, no Canadá, e finalmente realizado no início de junho de 1944, com o desembarque na Normandia, França.

Mas os soviéticos foram os primeiros a chegar a Berlim, que cercaram em meados de abril de 1945 e tomaram meio mês depois, no dia 2 de maio. Lutando em duas frentes, os alemães perderam nas duas. Os americanos chegaram a Berlim três meses depois, ao final de sua principal frente de guerra, contra o Japão, no Pacífico, de maneira dramática, como se verá logo a seguir. Primeiro, ajudaram as forças antifascistas da Itália a derrotarem Mussolini, no final de 1943. Depois do desembarque na Normandia, ajudaram as forças antifascistas francesas a retomarem Paris, que estava sob domínio alemão desde junho de 1940.

No início de agosto de 1945, primeiro sobre Hiroshima e, depois, sobre Nagasaki, detonaram duas amostras da “bomba atômica”, recém-criada no país, num laboratório secreto em Los Alamos, Novo México, por uma coalização internacional de cientistas e técnicos chefiados pelo americano Robert Oppenheimer, amigo de Albert Einstein e de grandes físicos da época. Cerca de 150 mil pessoas morreram nas explosões e o Japão se rendeu.

A II Guerra terminou, mas logo teve início outro tipo de conflito, o da chamada Guerra Fria, tendo de um lado países ocidentais, liderados pelos americanos e, do outro, a ameaça “comunista”, russa e chinesa. O próprio Oppenheimer foi enquadrado entre os suspeitos de simpatia pelos “vermelhos” e afastado de sua posição no comando do programa nuclear americano. Os russos explodiram sua bomba nuclear quatro anos depois da de Hiroshima, em 1949. No mesmo ano, os comunistas liderados por Mao Zedong derrotaram as forças apoiadas pelos americanos na Guerra Civil chinesa e proclamam a República Popular da China. Os americanos assumem, desde então, o papel de guardiões armados da luta anticomunista e de defesa dos princípios da chamada civilização ocidental e cristã.

Os EUA ocuparam militarmente o Japão e parte da Alemanha, onde têm dezenas de bases e instalações de apoio a algumas dezenas de milhares de soldados que mantêm até hoje nestes dois países [a URSS ocupou Letônia, Estônia e Lituânia e só saiu dali nos anos 1990]. Substituíram as tropas coloniais francesas na Indochina, onde, no auge, por volta de 1968, chegaram a ter meio milhão de soldados e foram força essencial na tragédia que a guerra causou: 1 milhão de mortos e cerca de 2 milhões de mutilados e feridos e devastação ampla do meio ambiente com bombardeios maciços de desfolhantes como o napalm.

1968 é, também, um ano de grande agitação popular nos EUA, assim como na Europa ocidental e no Brasil, não só contra o envio de soldados para esse genocídio mas também contra a discriminação racial e a desigualdade. E, por incrível que pareça, nos EUA também contra a fome. Um documentário nacional da grande rede de TV do país, a CBS, foi exibido em março de 1968 com o título Hunger in America, a fome na América. Na sua abertura, o apresentador diz que, dos 30 milhões de pobres que recebem ajuda federal para viver no país “mais rico do mundo e o mais rico na história da humanidade”, 10 milhões, quer recebam ajuda federal ou não, passam fome. E a cena de abertura é a da morte, num hospital, de um recém-nascido, subnutrido, esquelético. O apresentador diz que as pessoas estão acostumados a ver a cena em outros locais do mundo, na Ásia, na África. E corrige: “Este bebê era um americano”.

Veja aqui os primeiros dois minutos do impressionante Hunger in America, da CBS, de 1968

O documentário foi exibido na conjuntura da grande Marcha do Povo Pobre sobre Washington, organizada por Martin Luther King, o histórico líder da Southern Christian Leadership Conference. A marcha, como queria King, uniu americanos pobres de origem africana, asiática, hispânica e latina. King foi assassinato antes da realização da marcha, em abril, em Memphis, Tennessee. Mas o ato foi realizado e somou-se ao descontentamento mais amplo, contra a guerra. E, de um modo ou de outro, deve ter contribuído para a expressiva redução do número e da porcentagem de pobres nos EUA, nos anos 1960.

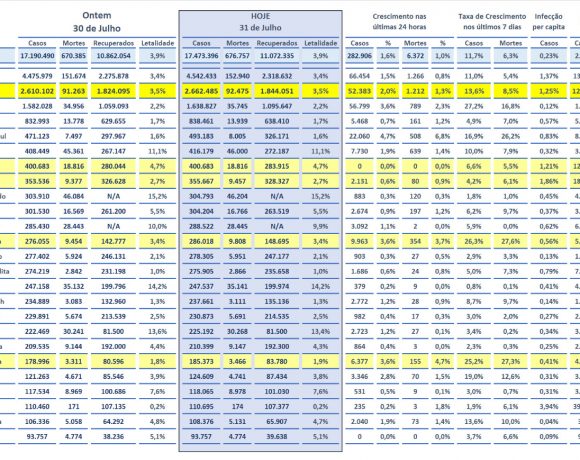

Os dois gráficos que mostramos a seguir dão uma ideia de como a pobreza evoluiu nos EUA num período mais amplo, nos últimos 60 anos a partir do final dos anos 1950 até agora. As barras verticais em azul, que acompanham certas datas, são períodos de recessão na economia. Um dos gráficos dá o número absoluto de pobres; o outro é um índice, o número de pobres em relação à população do país. O número total de pobres, como se vê, cai de 40 milhões no início dos anos 1960, para 25 milhões no final da década. E, depois de uma certa estabilização nos anos 1970, começa a oscilar para cima nas décadas seguintes, chegando, com a recessão recente, dos anos 2007-2009, ao recorde de 45 milhões, caindo, em seguida, para cerca de 40 milhões. Em porcentagem da população, a pobreza tem uma queda do início dos anos 1960 para o início dos anos 1970, de aproximadamente 20% para perto de 12,5% da população americana. Depois, passa a oscilar numa faixa ligeiramente mais alta, entre 12,5% e 15%. E o que é pior: se, com a recessão em curso, a situação se agravar como se agravou com a recessão dos anos 2007-2009, quando o número de pobres, em termos relativos, foi de 12,5% para cerca de 15% em dois anos, e o número de pobres em termos absolutos pulou de cerca de 37 milhões para cerca de 47 milhões de pessoas, o resultado a ser obtido na crise atual poderá ser igual ou pior.

A covid-19, o Estado e a pobreza

A covid-19, o Estado e a pobreza

A covid-19, o Estado e a pobreza